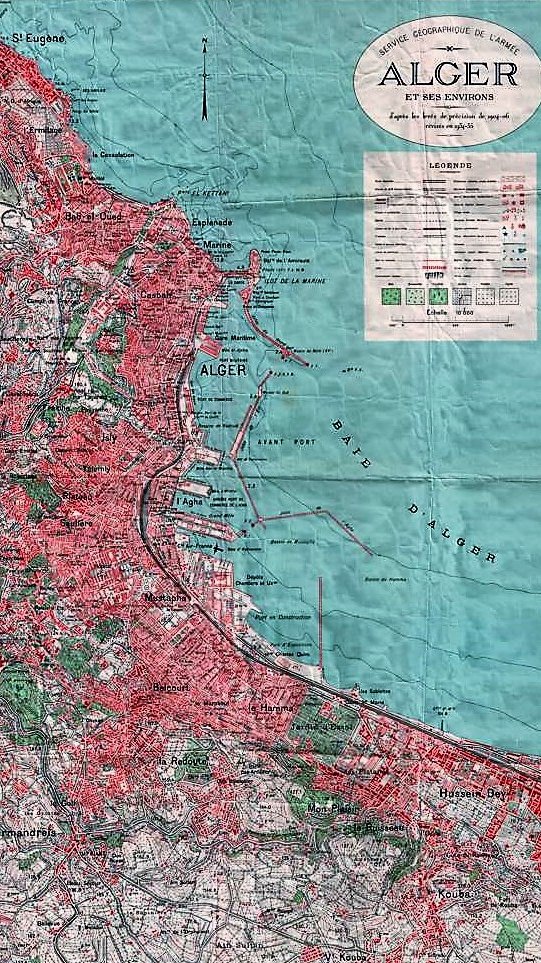

Après le terrible été de 1931, tous ses moutons morts les uns après les autres, l’unique puits de son jardin tari, ses palmiers comme pétrifiés par l’haleine embrasée des vents du sud, Bagdadi décida d’abandonner pour toujours son village natal, ce Metlili des Chaambas perdu dans un coin du Sahara comme une rose des sables que le temps ronge lentement. Il irait vers la grande ville, la capitale du M’Zab, Ghardaïa, la populeuse, la commerçante, la joyeuse qui dresse vers le ciel au-dessus de l’immense ruche des maisons de granit son minaret quadrangulaire, Ici un phare au milieu des étendues mûries du Désert.

Il travaillerait, il se louerait comme jardinier aux riches marchands gras et vêtus de laine pure qui dans la pierre et la cendre ont su, à force de patience et de labeur faire pousser les jardins fabuleux aux cent mille palmiers. Ou encore, il apprendrait un métier. Et puis, il ferait du commerce. Qui sait, peut-être un jour pourrait-il acquérir un magasin où il vendrait des épices, des étoffes, des lapis. Il fallait fuir, abandonner son jardin, sa maison qui s’émiettait au vent comme un gâteau trop sec. Et un matin, un malin froid d’hiver avant même que le soleil n’ait colorié de rose et de lilas les immensités mornes,… ils partirent.

Sa jeune femme Meriem, à califourchon sur le maigre âne gris rayé de noir, ouvrait la marche. Le chameau pelé portant les bardes et deux sacs de dattes, toute la récolte de l’année, suivait talonné de près par Bagdadi, pieds nus sur les gros cailloux de la piste. Les trente-sept kilomètres qui séparent Metlili de Ghardaïa furent un calvaire abominable pour la pauvre Meriem qui ne cessait de gémir et de pleurer. Quelle folie que ce dur voyage. Jamais elle n’arriverait au bout. Mais Bagdadi n’avait pas voulu renoncer à son projet, ni même le remettre. Aussi, quand au milieu de l’après-midi la caravane arriva devant la ville qu’on nomme Beni-Isguen, lu sainte, la blanche, la pure, Bagdadi, à la prière de Meriem, livide sous ses voiles et en proie à d’atroces douleurs, décida de s’y arrêter. Et ils entrèrent par la porte de la ville. Les rues étaient propres et silencieuses.

Des mozabites à longue barbe frisée passaient longeant les murs, comme des fantômes, d’une main retenant les lourdes draperies dont ils étaient velus et de l’autre au bout d’une lanière de cuir noir, la longue clef en fer de leur maison. Tous jetaient sur l’étrange cortège des regards courroucés. Bagdadi comptait vendre tout de suite ses dattes el même… qui sait… son chameau. Mais sur la petite place triangulaire le marché finissait. Des nomades rechargeaient sur leurs bêtes les marchandises qu’ils n’avaient pas vendues, un étameur juif aussi noir que ses chaudrons se hâtait de partir. Seuls les mozabites, aux gestes mesurés, se levaient lentement des bancs de pierre et continuaient à deviser avant de regagner leurs logis. Bagdadi à la stupeur des passants, avait poussé sa caravane jusqu’auprès du puits autour duquel s’assemblent les marchands et les notables. Mais le cavalier du caïd l’interpella bruyamment : « Que viens-tu faire ici, à celle heure, chien ? Ne sais-lu pas que tous les étrangers doivent repasser la porte de la ville avant la fin du jour. Allons, demi-tour… N’as-tu pas honte de venir ici, au milieu de nous, accompagné d’une femme ? »

Baissant le Iront sous l’outrage ils sortirent du marché. Passée lu porte de la ville, gardée à celle heure par des vieillards vigilants qui n’attendaient que la fin du jour pour la barricader, Bagdadi, Meriem, sur son une, et le chameau se retrouvèrent sous les murs de Beni-isguen où des nomades s’installaient pour y passer la nuit. Mais gêné par les regards inquisiteurs des arabes, Bagdadi décida de poursuivre sa route vers Ghardaïa. A droite de la route, perchée sur la colline, la petite ville de Mélika rougeoyait aux derniers rayons du soleil. Buis après avoir laissé derrière elle la poste, bloc blanc sans grâce et l’hôtel du Sud aux murs ocrés, la caravane arriva enfin au terme du voyage.

Hélas tous les fondouks étaient pleins. C’était veille de marché et l’étroite rue principale qui conduit à la grande place était envahie par la populace. Des mozabites se bissant sur leurs ânes, des chameliers poussant leurs bêtes affolées, des juifs en calotte rouge, des mendiants aveugles, encombraient le chemin. Bagdadi eut bien de la peine à faire déboucher la caravane sur la place entourée de maisons à arcades et que domine la ville et son minaret rouge à cette heure comme un tison dans le ciel décoloré du soir. Si les fondouks étaient pleins, il n’était pas plus facile de s’installer au milieu de la place. Bagdadi avançait péniblement au milieu de celle foule, quand tout à coup deux personnages de blanc vêtus, immaculés au milieu de celle pouillerie, l’arrêtèrent avec de grands gestes. L’un d’eux, le visage pale encadré d’une barbe noire et tenant dans ses mains une canne d’ébène à manche d’argent levait les bras au ciel cl se mit à invectiver Bagdadi : » Comment, o toi étranger, oses-tu venir ici camper pour la nuit avec une femme I Allons dehors, hors la ville si tu ne veux pas goûter de la prison ! Et surgissant derrière lui le cavalier du caïd les poussa brutalement hors du marché.

Après les feux du couchant, la cendre du soir avait étendu sur les murs et la terre son manteau sombre et Bagdadi se trouva avec Meriem sur un chemin qui sortait de la ville. A droite un grand mur blanc percé d’une porte surmontée d’une petite croix de pierre blanche. Nulle animation en ce lieu. Au loin dans la nuit se dessinait à peine la tache sombre de l’oasis el, éparses dans le bled, des tentes noires de nomades d’où sortaient des aboiements lointains. N’en pouvant plus el voyant l’endroit désert, Bagdadi cédant aux prières de Meriem, décida de ne pas aller plus loin. Le clair de lune bleuissait déjà le grand mur blanc. Bagdadi descendit Meriem de son âne, plus morte que vivante ; il déchargea son chameau, entrava l’âne cl près du mur, avec quatre petits piquets, eût tôt fait de tendre au-dessus de Meriem allongea sur le sol, une modeste tente. La nuit était sereine, au ciel d’innombrables étoiles s’allumaient. Nul bruit alentour. Bagdadi songea qu’ils seraient tous bien ici et il s’allongea à son tour. De temps en temps Meriem poussait de longues plaintes. Après avoir épuisé sa provision de tabac, Bagdadi vaincu par la fatigue s’assoupit enfin.

Mais ce n’était pas le repos. C’était comme un songe qui prolongeait son dur voyage. Le départ matinal de son village qu’il ne reverrait peut-être plus, les pierres du chemin, les plaintes de Meriem, les cris des mozabites le chassant de Beni-lsguen puis du marché de Ghardaïa, tout repassait inconsciemment dans sa mémoire. El tout alentour, le grand silence de la nuit… le grand silence… El pourtant de temps en temps, à ses oreilles bourdonnantes de lièvre et de fatigue, entre deux aboiements lointains, arrivaient des ondes de musique… Oui, des musiques bizarres, des tambourins battus sur une cadence inconnue et… des chants… Pourtant le café où dansent les Ouleds-Naïls était bien loin, à l’entrée de la ville. Ils les avaient bien aperçues tout à l’heure debout au seuil de leurs portes, parées et maquillées comme des idoles barbares. Mais par respect pour Meriem il avait vite tourné la tête… Et puis dans son rêve il se rendait bien compte que ces chants et ces musiques ne rendaient pas le même son frénétique que ceux entendus là-bas à la fin du jour.

Meriem de temps en temps le lirait de son sommeil : « Tue-moi… Tue-moi… Je souffre trop ».

Les yeux fixés aux étoiles Bagdadi se demandait d’où venait par bouffées cette musique qui accompagnait d’une façon si mystérieuse les plaintes de sa Meriem. La lune glaçait de bleu les roches, les maisons blanches de l’oasis. Soudain un grand cri, un cri de bête qu’on égorge, ou plutôt oui… un cri de femme qu’on assassine déchira le silence. Alors derrière le mur blanc, des lumières s’allumèrent, la petite porte surmontée d’une croix blanche s’ouvrit brusquement et dans l’encadrement parurent d’abord, encore revêtu de ses ornements d’or, mitre et la crosse en main. Monseigneur l’Evêque du Sahara qui venait de célébrer la messe de minuit et derrière lui, en grand uniforme, Monsieur le Capitaine Chef d’Annexe dirigeant vers la nuit le faisceau de lumière d’une grosse lampe électrique, et derrière eux des fidèles affolés par le cri. Dans le cercle de lumière dirigée contre lui, un jeune arabe s’était dressé, connue un ressort, la main droite au front dans un salut militaire impeccable, el à ses pieds, se soutenant mal sur un bras, une jeune femme attirait contre elle un petit négrillon vagissant. Monseigneur, souriant dans sa barbe grise cl bénissant l’étrange groupe, se retourna vers les fidèles sortis en hâte de la chapelle des Pères blancs : « Qu’on n’inquiète pas ces pauvres gens, nous les garderons avec nous. Nous leur assurerons le gîte et la subsistance contre d’honnêtes travaux. Quant au nouveau-né nous l’élèverons et nous l’appellerons Noël en souvenir de celle nuit bénie ».

Maurice BOUVIOLLE Ghardaïa Décembre 1931.